我想,我必須先確定自己準備好了。

不寫在稿子內,而寫在這裡,是因為我不想要談太多政策面、環境面的問題,我只想說點話,以我個人的立場說說我看到的、感受到的。

無關於任何一個單位,「只是眼眼想說的」,僅此而已。

昨天劉先生去高鐵站接我回家,回到家,迎接我的是四條熱情如火的狗兒,是一張張我熟悉的面孔,是我記憶中最溫暖的地方,是雲林,是家,是一輩子的愛。

我告訴劉先生過去三天我所看到的,其實事前我並沒有對他們詳細說清楚我要去哪裡,這個行程是一個月前就確定的,或者,這麼說吧,我一直都想去,卻因為自己,所以一直沒有踏出這一步。

因為我不知道,從媒體上看到的照片、影像,已經讓我感受到巨大的悲傷後,我是不是可以在一個我應該要把採訪做好的場合裡,和緩的、沉著的做好我該做的事情,是不是可以真的聽清楚他們想說的,是不是真的理解這段期間發生什麼事。

我依然沒有做好準備,在我踩上那片土地之後

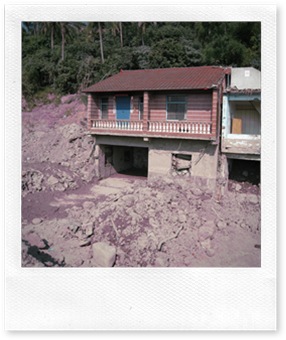

我以為,我在媒體上所見的已經是我所能想像的最大程度的傷害,卻在88水災發生近三個月後,我看見另一個世界,一個即使使用彩色模式拍照依然拍不出多餘色彩的世界。

我以為,我在媒體上所見的已經是我所能想像的最大程度的傷害,卻在88水災發生近三個月後,我看見另一個世界,一個即使使用彩色模式拍照依然拍不出多餘色彩的世界。有部戲叫《那一年的幸福時光》,有一段文案是這麼說的:「…從小到大,我們一直不斷努力創造自己的夢幻園地;對家的渴望與期待,永遠是每個人心中最愛的想像。…」當我看到眼前的景象時,我不知道這場災難帶走的是多少人的渴望與期待,那應該是個天文數字,而許多科學數據統計出的是莫拉克帶走多少人的親人、帶走多少面積的作物、帶來多大量的泥沙、雨量。

至於失去、未來、現在,我想,那充滿了許多未知數。

我是這片土地的過客,他們卻是歸人

走在滿是黃土與巨石的台21線,我看見甲仙,卻不是旅遊導覽上的那幅景象,沒有繁榮的街景,沒有人滿為患的觀光人潮,道路依然在重建中,除了工程車輛進出,所能見的,就是

當地的居民,或許還有其他向我們這樣帶著相機想去寫點什麼的「第三者」,但我只是過客,在道路上騎著機車顛簸的,才是歸人,但這條回家的路,卻好長好長,只能一路看著熟悉的山景,堅持著,搖擺著,向前走。

當地的居民,或許還有其他向我們這樣帶著相機想去寫點什麼的「第三者」,但我只是過客,在道路上騎著機車顛簸的,才是歸人,但這條回家的路,卻好長好長,只能一路看著熟悉的山景,堅持著,搖擺著,向前走。我曾經以為,在事情發生過後這麼久,現在的我踏上這片土地,衝擊一定是在我可以負荷的範圍內,我也以為,我所能想像的就是最大程度的災害,但直到我的腳上沾上的泥巴,直到我的眼前出現以「噸」為計量單位的「石頭」之後,我才終於體會到,橫亙在我面前的,完全出乎我意料之外的情景,是這麼樣的巨大而淒涼,如果這樣的景況的計量單位是眼淚,那麼,這些,不是幾滴眼淚,而是集結成湖的淚水,並且,找不到出口。

他們家,一家五口都沒有逃出來

之後,我們逐漸談到莫拉克,「有為」與「青年」開始幫助我拼湊出當時的景象,一切看似自然,卻在那樣簡單、幽默的字句裡,我聽到了「像我xx他們家,一家五口都沒有逃出來」、「我x他們家的房子,被沖到小港去了」,說這些的同時,我沒有看見眼淚,回應我的是平淡的語氣伴隨著笑容,而我當下的感受就像被定格一般,必須再按下play鍵後,才能繼續思考。

發生了太多事,失去了太多人,山沒有了,家沒有了,剩下的,是對家的想念,是對家的愛,我猜想,或許支撐著他們一路走過的,就是思念與愛。我是營區的過客,他們也是,不同的是,我想回家,是一件輕而易舉的事,對他們來說,卻難如登天,這已經不僅只是翻山越嶺,得需要多大的肩膀才能負擔起失去、死亡、遷移,還有每天睜開眼卻不在自己最熟悉的環境內的那種茫然。

我很想做點什麼,卻可悲的發現自己什麼都做不了,看著自然的坐在我腿上的小朋友,看著習慣走到我身邊要我幫忙打開糖果的小男孩,他的眼神依然清澈透明,但我的思緒卻一片混濁,我突然有點能夠理解這當中有多少悲傷與痛苦,但卻抵不上他們所承受的萬分之一。

家,如果成為一個遙不可及的夢想,我無法想像那有多可怕,

但他說:「只要想回家,一定可以找到方法」。

沒有留言:

張貼留言